鹿児島市の植物や植生について知ろう。

1.森林地域

山地の中でも、標高によって、植物の違いがあります。

標高300~500mの高いところでは、約半分がスギやヒノキを中心とした人工林となっています。これは、木材などに利用するために、木を切った後に、苗木を植えて育てたためです。

残りの半分は、シイやカシ、タブノキなどの照葉樹林がほとんどを占めています。

標高100~200mほどの低いところでは、かつて薪などで利用するために、木を切った後に、自然に落下した種子などから木が育った、シイやカシが広がっています。

2.農村地域(農地)

農地には、田んぼや畑が広がっており、田んぼではお米が、畑ではサツマイモやそらまめなどが作られます。

作物以外に、畑では、メヒシバ、ウリクサ、ホナガイヌビユなどの畑地雑草がみられ、田んぼでは、夏の水が張ってある時期には、コナギ、ミゾカクシ、キカシグサなどの湿性植物を、稲刈り後には、タネツケバナ、スカシタゴボウ、ゲンゲなどをみることができます。

3.都市域

平地の多くは、まちになっており、公園の樹木や街路樹など、人の手で植えられた樹木が中心となっています。

市道の街路樹は、高木と低木を合わせて、約838,000本あり、樹種別にみると高木では、クスノキが最も多く、約3割を占め、低木では、ヒラドツツジが最も多く、約半数を占めています。

| 高木 | 低木 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 樹種 | 本数 | 割合 | 樹種 | 本数 | 割合 |

| クスノキ | 5,228本 | 26.7% | ヒラドツツジ | 382,877本 | 46.8% |

| クロガネモチ | 2,889本 | 14.8% | カンツバキ | 96,797本 | 11.8% |

| サクラ | 1,663本 | 8.5% | サツキ | 91,387本 | 11.2% |

| タイワンフウ | 617本 | 3.2% | ヒノデキリシマ | 57,725本 | 7.0% |

| ヤマモモ | 577本 | 2.9% | シャリンバイ | 48,319本 | 5.9% |

| その他 | 8,602本 | 43.9% | その他 | 141,379本 | 17.3% |

| 小計 | 19,576本 | 100.0% | 小計 | 818,484本 | 100.0% |

| 合計 | 838,060本 | ||||

(令和 3(2021)年 4 月 1 日現在)

4.水域(河川・湖沼・海域)

1.河川・湖沼

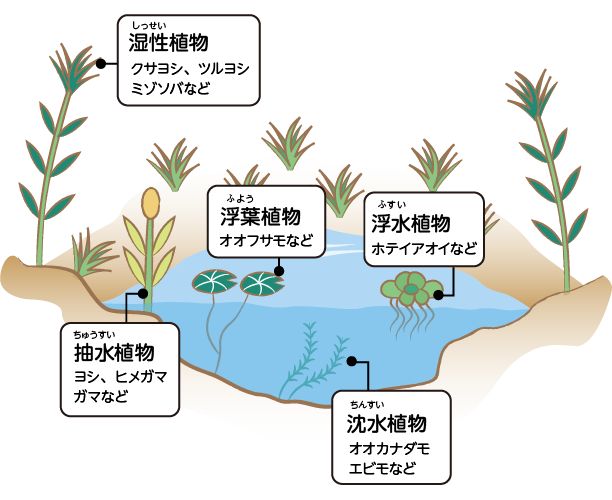

川の周辺にはたくさんの植物が見られますが、場所によって生育している植物に違いがあります。上流の河岸や中流域の寄洲など、水分の多い土の上には、ツルヨシやミゾソバなどの湿生植物が生えています。河口など川底の浅いところには、ヒメガマなどの抽水植物が生えています。また、川の流れがおだやかなところには、オオフサモなどの浮葉植物が見られます。

西之谷ダムなどの水の流れが小さいところには、ヒシなどの浮葉植物のほか、ミゾソバやヤナギタデ、オオイヌタデといったタデ科の湿生植物に加え、抽水植物のヒメガマ、コガマなどが見られます。

2.海域

市域の海岸のほとんどが人工海岸であるため、海岸で見られるような植物はほとんど見られません。しかし、喜入の生見地区では、沖合にある離岸堤が砂浜の侵食を防ぎ、砂浜が守られているため、ハマヒルガオやハマボウといった海辺の植物が見られます。

また、近くにあるメヒルギ(リュウキュウコウガイ)の生育地は、自生する群生地の北限地として国の特別天然記念物に指定されています。

その他にも、愛宕川の河口付近でもメヒルギの生育が確認されています。

海藻と海草

海藻と海草どちらも読みは「かいそう」です。いずれも浅い海などに生育する植物であるという点では共通していますが、その生態は大きく異なっています。

海藻は、海苔やヒジキ、ワカメ、昆布など生活の中で利用されている身近な植物です。多くの海藻は岩などに付着しています。

鹿児島では早春にワカメなどがたくさん見られます。花を咲かせたり、種を作ったりすることはありません。食用の他に古くは肥料として用いられたこともありました。

海草は、陸上の植物と同じ仲間で、鹿児島ではアマモやコアマモなどが見られます。海草は砂泥底にいるものがほとんどです。花を咲かせて種で増えたり、地下茎を伸ばして芽を出したりして増えるというのも陸上の植物と同じです。

海草も肥料に使われたり、塩づくりに使われたりしたことがありました。 海藻も海草も、岩場や砂泥底のような環境の変化が少ない海の中に、森のような景観をつくったり、岩の表面をおおうコケのような役割を果たしたりして、他の多くの動植物にとってのエサ、すみか、ねぐら、かくれ家、産卵場、保育場など重要な環境を提供しています。

海の生物多様性を高めていくためには重要な要素となります。

5.桜島(火山)地域

桜島は自然の移り変わりを見ることができる場所で、溶岩の種類(年代の異なる溶岩)で植物の植生にちがいがあります。

昭和溶岩域では、地衣類や蘚苔類などのコケの仲間や、イタドリやススキ、タマシダなどの植物が見られ、クロマツやヒサカキなどの樹林が生えています。

大正溶岩域ではクロマツの群落が見られ、ヤシャブシやハゼノキなども確認されています。さらに昔の溶岩域ではアラカシ、タブノキなどの常緑広葉樹林へ移り変わっており、長い年月をかけて草から森へと成長しています。

まわりの自然>火山域の自然環境をもう一度確認してみましょう。

山地、農地、川など、自然環境によって植生に違いがあります。このようにいろいろな自然環境があること(生態系の多様性)が、種の多様性にもつながっています。