生物多様性に関して、どんな問題が起こっているのだろう。

現在、生物多様性は、様々な問題に直面しています。

鹿児島市でも、昭和40年頃(高度経済成長期)に、電化製品の普及や自動車の利用拡大など、生活様式が大きく変化し、私たちの暮らしは便利になりました。

一方で、便利さや快適さ、利益を求める暮らしが原因で、生物多様性に関する問題が生じています。

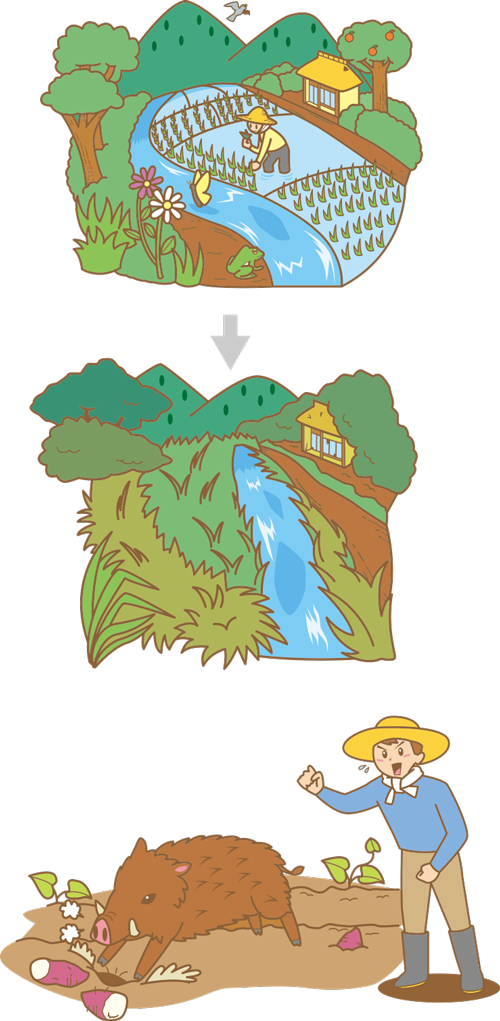

ⅰ.里地里山の機能低下

里地里山は、農業や林業で働く人たちが山や田、畑などを管理することで環境が守られ、この環境を好む生きものがいます。

しかし、近年、農業や林業で働く人が少なくなり、高齢化も進み、田や畑、山林に人の手が入らず、荒れたままになっているところが増えています。

このことにより、イノシシやアナグマ、シカ、ヒヨドリなどが増加し、農作物に被害を与えたり、市街地に出没する機会が増えたりしています。

ⅱ.生息・生育環境への影響

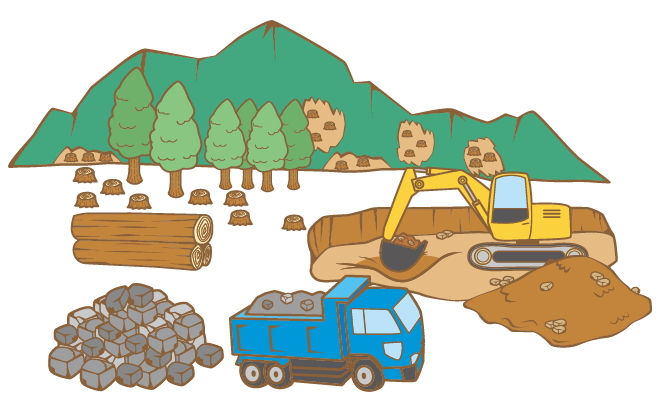

私たち人間は、生活の中で、木や水など、自然のめぐみを利用してきました。

一方で、私たちは、人間が住む団地をつくるために山の木を切ったり、会社や工場をつくるために海をうめ立ててきました。

森林や干がたが少なくなると、生きもののすむ場所が少なくなり、生きものにとってすみにくいまちになってしまいます。最近は、大きな団地などは作られていませんが、田や畑などを住宅にするなど、生きもののすむ場所が少なくなっています。

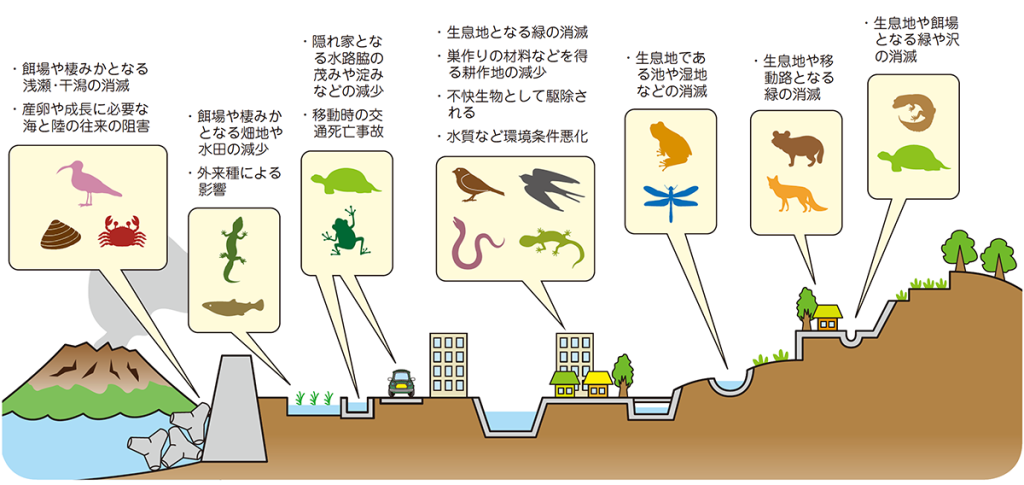

生きものにとってすみにくいまち

鹿児島市には海域から市街地、農地、森林までさまざまな環境が存在しています。しかし、これまでの開発の結果、生きものにとってすみにくい地域ができてきてしまいました。

今後、川、海やまちなどを整備するにあたっては、生きものといっしょに暮らしていく視点を入れていくことが必要です。

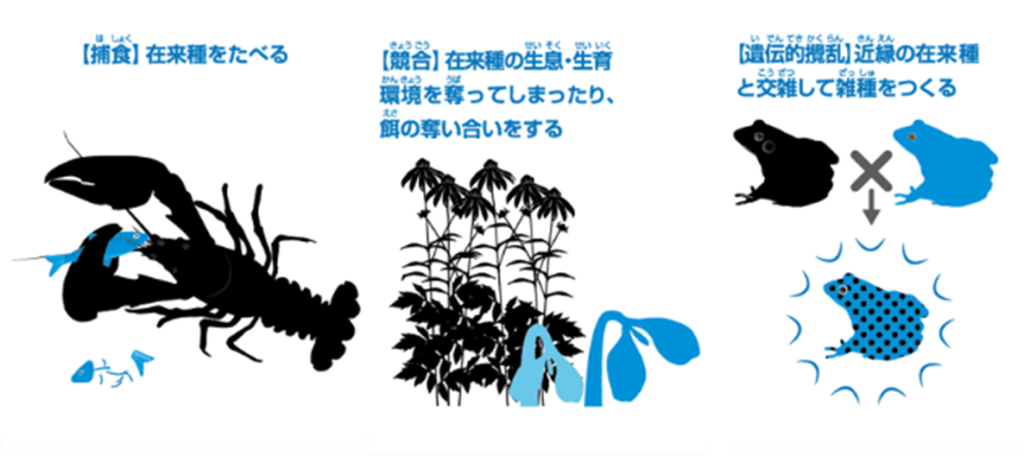

ⅲ.他の地域からやってきた生きものによる影響

ペットや観賞用として持ち込まれたアカミミガメ(ミドリガメ)やホテイアオイ、生きもののエサとして持ち込まれたアメリカザリガニ、貨物の移動に伴い持ち込まれたハイイロゴケグモなど、もともと市内にいなかった生きもの(外来種)が見られるようになっています。

このままでは、外からやってきた生きものに、もともとすんでいた生きものが場所をとられたり、食べられてしまったり、また、もともとすんでいた生きものと混ざり、雑種が生まれる可能性が心配されています。

外来種ってなんだろう?

外来種とは、もともといなかった国や地域に、人間の活動によって持ち込まれた生きものを指します。もともとその地域にいた生きものは、在来種と呼ばれます。

外来種は、ペットや観賞用などのために国外から持ち込まれたものや、貨物などにくっついていつの間にか持ち込まれたものなどがあります。

外来種は、さまざまな影響を与えています。

①生態系への影響

もともとその地域にすんでいた生きものを食べたり、エサを横取りすることで、もともとすんでいた生きものを絶滅させたり、その地域に成立していた生態系のバランスを崩してしまう可能性があります。

②農林水産業への影響

外来種の中には、畑を荒らして農作物を食べたり、漁業の対象となる生きものを食べてしまい、私たちの生活に影響を及ぼすこともあります。

③人の生命・身体への影響

外来種の中には、毒をもつなど危険な生きものもいます。この毒をもっている生きものにかまれたり、さされたりする危険性もあります。

外来種を増やさないためには、私たちがルールを理解し、きちんと守ることが大切です。

【外来種を増やさないための三原則】

①入れない 他の地域から外来種を「入れない」。

②捨てない ペットとして飼っている生きものを「捨てない」。最後まで責任をもって飼いましょう。

③拡げない すでに自然の中にいる外来種を他の地域に運んだり、移動させたりして「拡げない」。

ⅳ.気温の上昇などの環境変化による影響

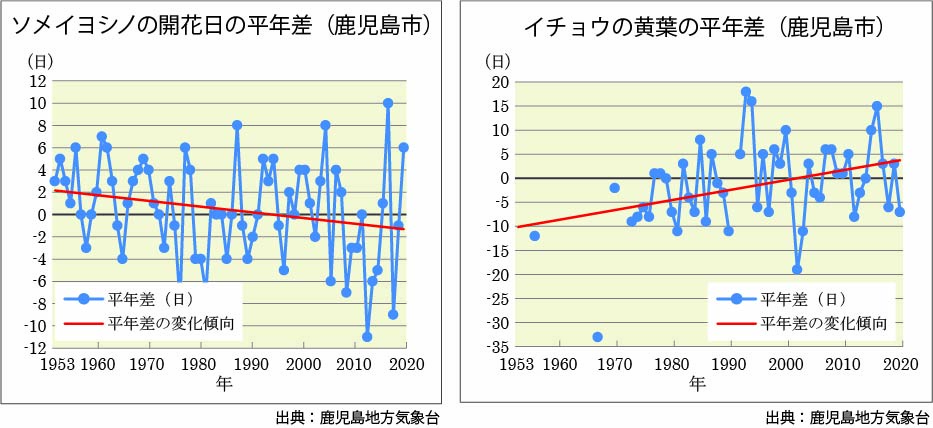

鹿児島市では、1年間の平均気温の変化が100年あたり1.88℃高くなり、1日の最低気温が0℃を下回る日は少なくなっています。

このため、今まで冬をこせなかった生きものがすみついたり、ソメイヨシノの開花が早まったり、逆にイチョウの黄葉の時期が遅くなったりといった変化が起こっています。

ⅴ.生物多様性についての理解度不足

生物多様性という言葉を知っている人は徐々に増えていますが、その意味を理解している人はまだ多くありません。生物多様性が保たれ、自然のめぐみを将来にわたって受け続けられるために、生物多様性について理解を深めることが大切です。

ⅵ.生きものの生息・生育についての情報不足

鹿児島市内にどのような生きものがどのくらいすんでいて、外来種がどこにいるのか、という情報が不足しています。特に環境のめじるしとなる生きものなどを続けて調査しているような情報がありません。そのため、必要な対策がとれずに、すでにいなくなってしまった生きものもいます。

また、研究者には情報があったとしても、それを市民が知ったり理解したりする機会がないことも多くあります。そのため生きもののすむ場所を大切にする取組がされず、外来種への適切な対応につながらないということも考えられます。

ⅶ.保全活動の担い手不足

山林の木を定期的に切ったり、農林業で働く人が、高齢化などで少なくなっています。

この傾向は、今後も人口の減少などにより、さらに深刻になることが心配されています。

ⅷ.自然や生きものとふれあう機会の減少

市街地が広がり、身近に自然がなくなったり、また、物流・IT技術の発達などにより外に出る機会が少なくなったりすることで、自然や生きものとふれあう機会が少なくなっています。

このことにより、自然や生きものを大切にしようとする意識が低くなることや、私たちの心身への影響を及ぼすことが心配されています。

木を切ったり海をうめ立てたりすること、外来種を持ち込むことや生活様式が変化したことなど、私たち人間の暮らしが原因で、生きものがすみにくい自然環境になっています。

また、気温の上昇などの環境変化により、生きものの行動が変化しています。