水辺にはどのような生態系があり、どのような役割を担っているのだろう。

水辺の自然では、さまざまな生きものによって生態系が作られています。

川は生きものが移動するための大切な環境であり、海は食料を得るための大切な地域であり、それぞれ「供給サービス」や気候を安定化する「調整サービス」などを提供しています。

川や湿地・池沼は、飲料水や工業用水、農業用水などの「供給サービス」や、地下水かん養による「調整サービス」を提供しています。また、芸術、レクリエーションなどの「文化的サービス」も提供しています。

※「供給サービス」、「調整サービス」、「文化的サービス」は、「生態系サービス」と呼ばれる自然のめぐみのひとつです。

参照:生物多様性と自然のめぐみ

1.川の現状

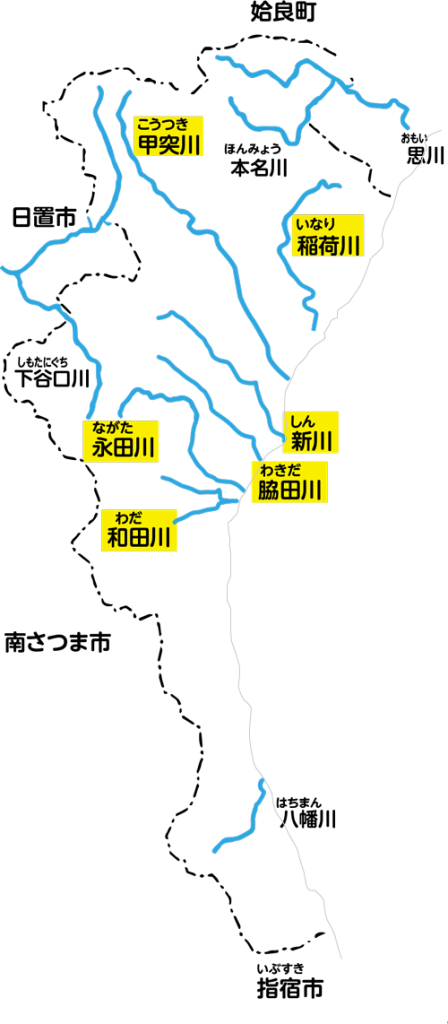

市内の主な川として、錦江湾に流れる稲荷川、甲突川、新川、脇田川、永田川、和田川などがあります。最も大きなものは甲突川で、これらのほかにも、規模の小さな川や水路がたくさんあります。

川は山から田んぼ、市街地、海までをつなぎ、ウナギやアユ、モクズガニなど川と海を行き来する魚介類が移動に利用しています。

また、川岸の植物は、陸上のタヌキやネズミ類などの中型や小型のほ乳類が身を隠しながら移動に利用したり、ショウリョウバッタなどの昆虫がすむ場所になったり、カワセミなどの鳥は川岸に巣穴を作ったりもします。

しかし、川には農業用水、上水道、発電用の取水堰などが作られたり、コンクリート構造の場所が増え、水辺にすむ昆虫や植物がすみにくい環境になっています。

鹿児島市の主な川

稲荷川(川の長さ14.6km)

宮之浦町からはじまり、市街地の上町北部を流れています。

中流には、滝之神浄水場があり、市民の水がめの一つとして大切な水です。

甲突川(川の長さ26.0km)

「平成の名水百選」に認定された郡山の甲突池からはじまり、小山田、伊敷地区をとおって、まちの中心を流れています。

上流には、河頭浄水場、石井手取水場、小野取水場があり、市民の最大の水がめとなっています。

また、河頭では水力発電にも使われています。

新川(川の長さ12.9km)

犬迫町からはじまり、田上、郡元、三和地区を流れています。

上流域には大きな団地などがあり、中下流域はまちづくりが進み、中小の工場から出される水や生活排水など、よごれの原因が多い川でしたが、下水道が整備され、水質が良くなり、平成4年度から環境基準をみたしています。

脇田川(川の長さ7.3km)

五ケ別府町からはじまり、星ヶ峯や西陵に挟まれた谷部を通り、宇宿地区を流れています。下水道が整備され水質が良くなり、平成8年度から環境基準をみたしています。

永田川(川の長さ13.2km)

春山町からはじまり、山田、中山の田・畑のなかをとおって谷山のまちの中心を流れています。

中下流域には、田んぼに水を引き込むための取水堰(しゅすいせき)があり、水鳥の生息環境にもなっています。

和田川(川の長さ3.1km)

下福元町からはじまり、谷山の南部を流れて、潮見橋の上流で木之下川と合流しています。

水の流れる量が少ないうえに、中下流には家が建てられ、よごれの原因が増えました。

区画整理といっしょに、下水道が作られたため水質が良くなり、平成3年度から環境基準をみたしています。

川の役割

海の水は蒸発して雲や雨となり、森林などに降り注ぎます。そして、土にしみこんだ水は湧き水となって川に流れ込み、海にもどります。川はこのように森林や海をつなぎ、私たちの生活を豊かにするとともに、多くの生きものたちの生活の場となっています。

(1)飲料水、農業・工業用水

川の水は、私たちの飲み水のほか、農業、発電などにも利用されています。

(2)憩いの場・自然体験の場

せせらぎや水際の植物、水の色・におい・音など、川の風景は私たちの心に潤いと安らぎを与えてくれます。そして、川は自然体験のできる楽しい遊び場でもあります。

(3)生きものたちの生活の場

生きものたちは、水中や水際、草地、樹林などそれぞれ好きな環境を選んで生活しています。

(4)水質浄化

川は海に流れつくまでの間、滝や早瀬などを通じて水をきれいにします。これを川の自浄作用と言い、川にすむ動物や植物も、生活しながら、その作用の一部を担っています。

川の水はどうして汚れるのでしょうか

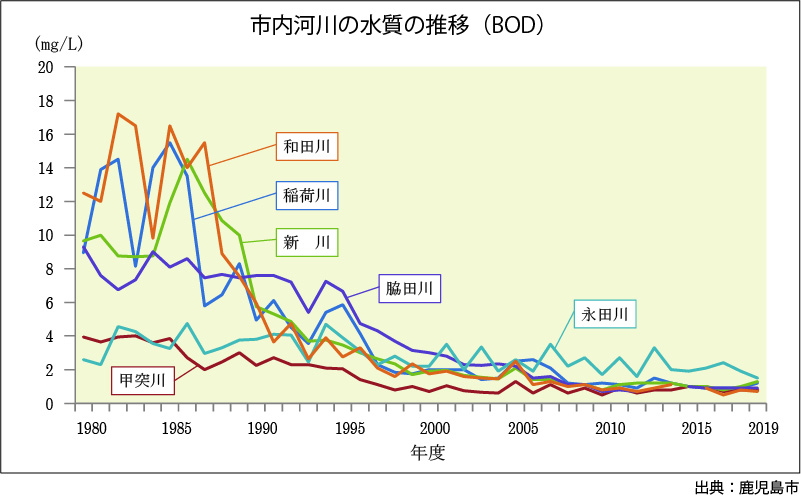

川が汚れる一番の原因は家庭から出る生活排水です。公共下水道が整備される以前は、生活排水を直接川へ流していたので川の水が大変汚れていましたが、現在は、下水道や合併処理浄化そうなどの整備が進んでいるため、川の水はきれいになってきています。しかし、整備が進んでいない地域も一部あり、生活排水などが農業用水路に流れ込んでしまうため農業への影響がある場合もあります。

◆川の汚れ度合を表すものとして、「BOD」があります。「BOD」の値が大きいと川が汚れていることになります。

鹿児島市内河川下流域の測点における水質の推移

2.湿地・池沼の現状

湿地や池沼については、市内に規模の大きなものはありません。 稲荷川や永田川、愛宕川など川の河口部には、湿地としての小さな干がたがあります。人工の湿地としては水田があり、トンボなどの水生昆虫やカエルなどの両生類がすむ場所となっています。 池沼については、ダム湖やため池、公園などの池、団地などにある調整池などがみられます。

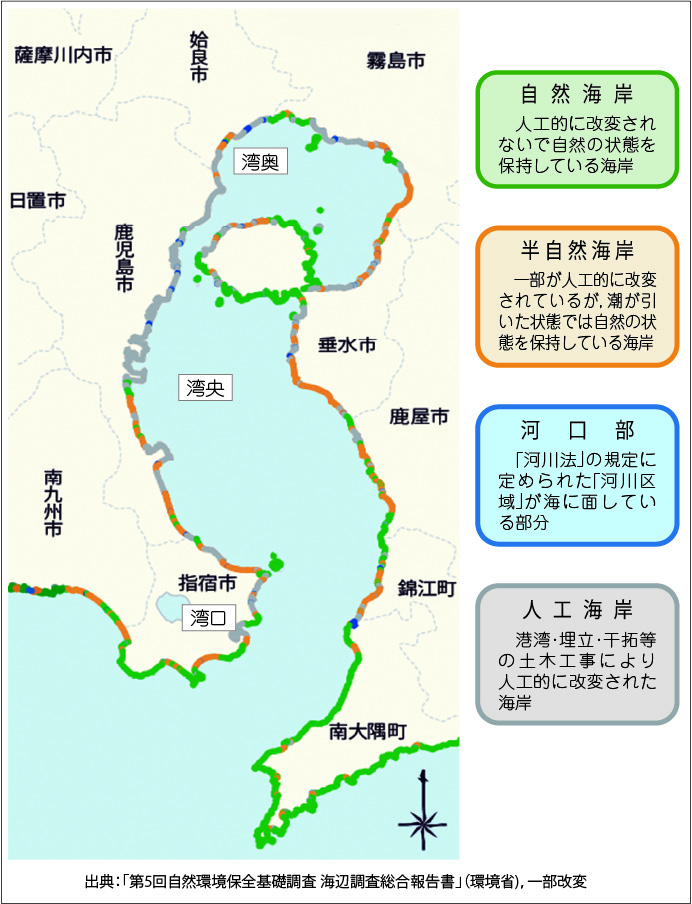

3.沿岸部(離島を含む)の現状

桜島を除く海岸線のうち、ほとんどが人工海岸となっており、砂浜や干がた、浅い海などにすむ生きものにとってすみにくい環境になっています。これらの人工海岸は1970年頃にうめ立てにより作られたものです。

七ツ島から南側の海岸でも、多くは半自然海岸となっており、砂浜などの海岸の奥行きは狭く、生きものがすむ場所が限られています。

喜入の生見地区では、沖合にある離岸堤が砂浜の侵食を防ぎ、砂浜が守られているため、ハマヒルガオやハマボウといった海辺の植物や、ウミガメの産卵が見られます。

桜島周辺の海岸線は、桜島港フェリーターミナルやひ難港、漁港などの港は人工海岸ですが、レインボービーチのように砂浜や岩礁などが残った自然海岸もあり、サンゴなどいろいろな生きものを見ることができます。

湾内の沖小島、神瀬、新島などの離島の沿岸部では、藻場やサンゴ群集などがたくさん見られ、新島には貝化石を確認できる地層があり、約5,000年前の生きものの様子を知ることもできます。

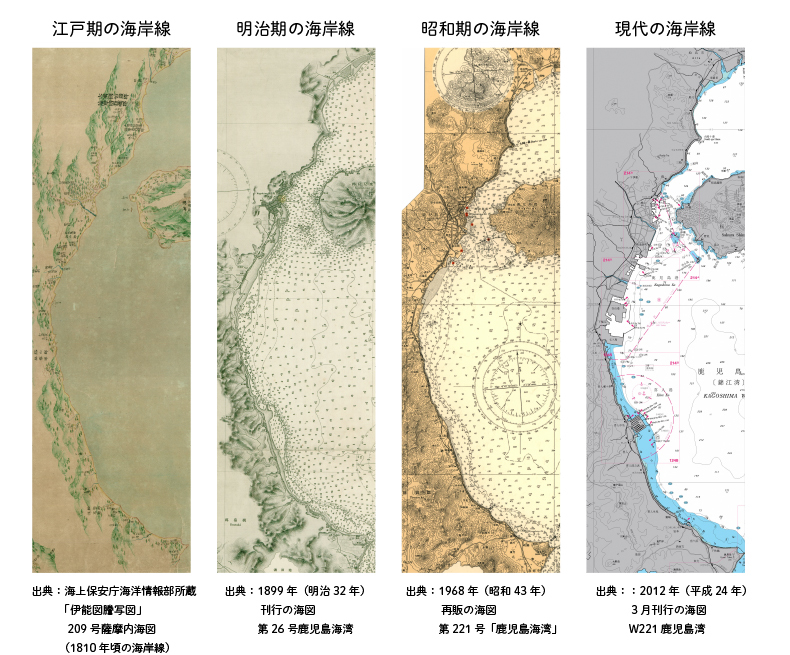

海岸線の変化

これらの図を航海の用途に使用することはできません。

4.海域(錦江湾)の現状

錦江湾は、干がたや水深237mの深海までいろいろな環境があり、多くの魚介類がとれるめぐみの海です。マダイ、マアジ、サバなどが取れ、また、ブリやカンパチなどの養しょく業も行われていますが、この養しょく業は錦江湾の水質に影響を与えることもあります。

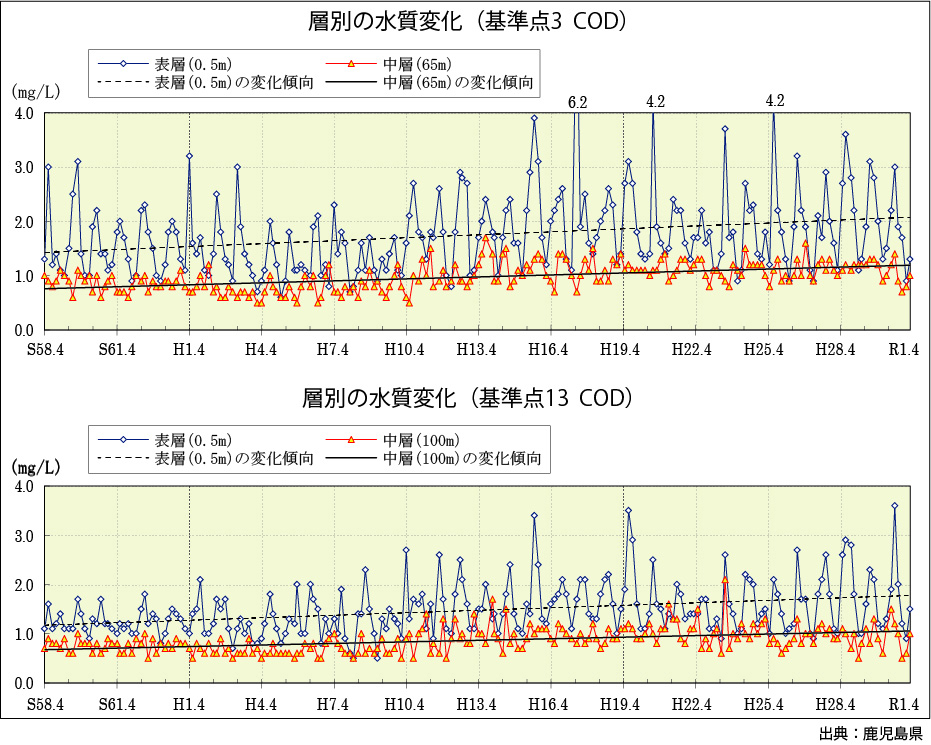

錦江湾の水がどれだけ汚れているかを示すものとして、「COD(化学的酸素要求量)」があります。昔は、2.0~3.0mg/L程度の低い値を示していましたが、1998(平成10)年頃から少しずつ値が上昇し、水質が悪くなりつつあります。

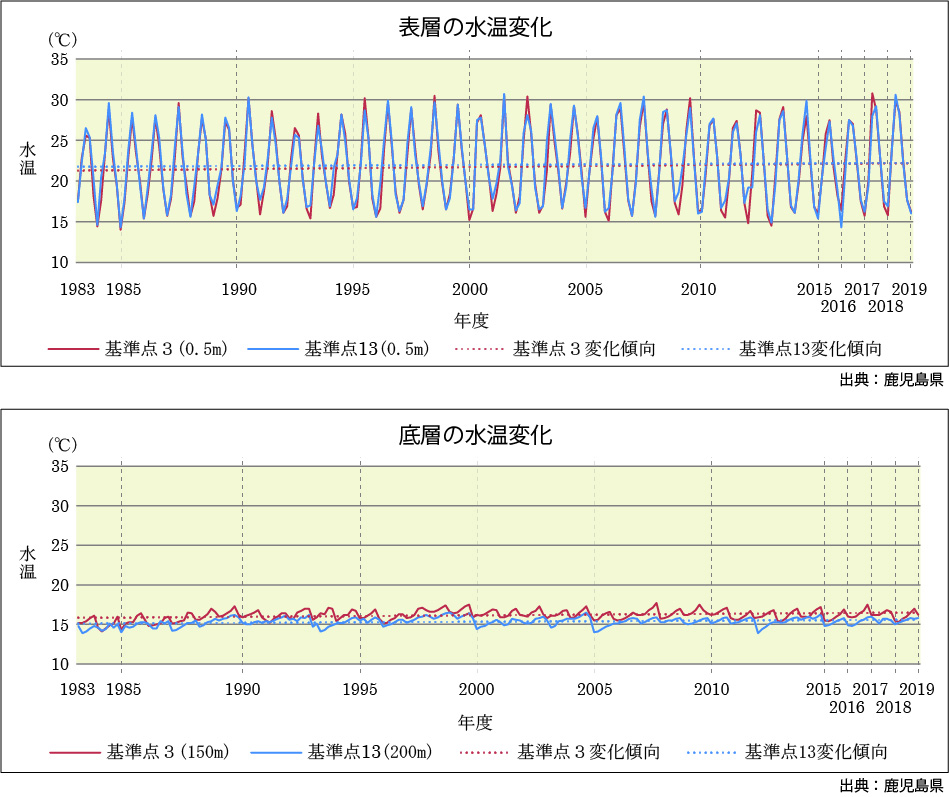

また、水温は全体的に上昇しており、100年間に0.2℃から0.4℃の割合で上昇しています。

錦江湾の水質(COD)

鹿児島湾の水温の経年変化

水辺には、川、湿地、沿岸部(海岸)、海域(海)などの生態系があります。さまざまな生きもののすむ場所であるほか、飲み水や食料を与えてくれたり、自然体験の場としての役割などがあります。