農山村の自然は、私たちの生活とともにどのように変化しているのだろう。

里地・里山の自然は、さまざまな生きものがすむ場所であるとともに、食料生産などの「供給サービス」や、雨水を地下にしみこませて地面を安定させたり(地下水かん養)、こう水調整などの「調整サービス」を提供しています。

また、日本人にとっての原風景である「文化的サービス」も提供しています。

※「供給サービス」、「調整サービス」、「文化的サービス」は、「生態系サービス」と呼ばれる自然のめぐみのひとつです。

参照:生物多様性と自然のめぐみ

1.森林の現状

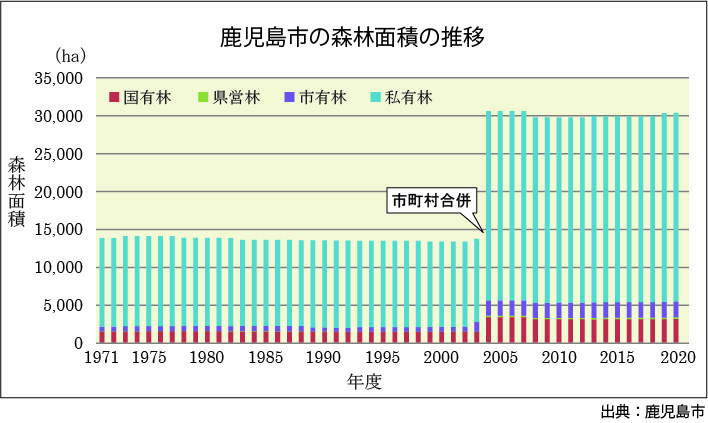

2022(令和4)年の鹿児島市の森林の面積は30,358haとなっており、市域の約55%を占めています。鹿児島市内の森林は、すべて二次林とよばれる人の手が入ったもので、人の手が入っていないもの(原生林)はずいぶん昔になくなっています。森林のうち約54%が天然林で、残りの約46%が人工林です。1980年代には、大規模な団地開発などが行われ、森林面積は減少しましたが、近年は大規模な開発が行われることもなくなり、森林面積は維持されています。

しかし、林業で働く人の高齢化などが進み、長い期間にわたって手入れがされていない森林が増加しています。

2.農地の現状

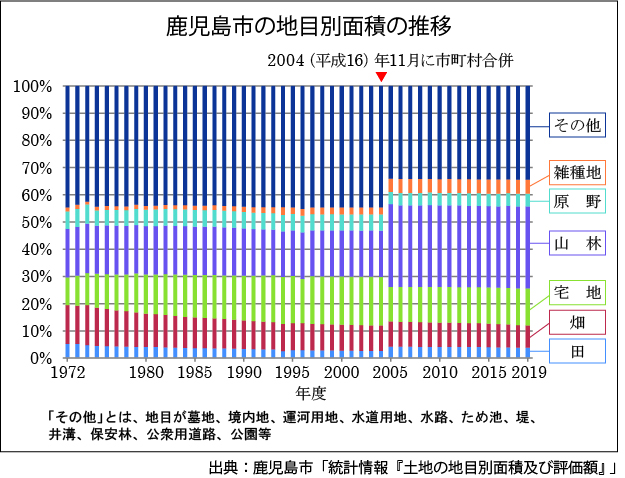

市内の農地は、水田2,050ha、畑地4,390haなどが吉田,桜島,喜入,松元及び郡山地域を中心に広がっており、市全体の面積に占める農地の割合は約12%です(2022(令和4)年度)。

昔に比べると農地の面積は減り続けています。これは、農業で働く人の高齢化などが進み、農地が宅地など別のものに変わってきているためです。

農地は、昔は市域で大きな面積を占めていました。畦(あぜ)の草地や水路などは農地でしか見られない生態系をつくり、田んぼには湿地としての働きや水源かん養・遊水池としての働きもあり、気候の安定やこう水の調整などに役立っています。